一戸建てのマイホームを検討するうえで、構造の種類は重要な選択ポイントのひとつです。なかでも「木造住宅」は、日本の住宅の主流であり、多くの方が第一候補に挙げる構造形式でしょう。

しかし、木造に対して「寿命が短いのでは?」「耐久性が不安」といったイメージを抱いている方も少なくありません。実際の寿命はどれくらいなのか、長持ちさせるために必要なことは何か、気になる点も多いのではないでしょうか。

この記事では、木造一戸建ての寿命や主な工法、メリット・デメリット、鉄骨住宅との違いまで詳しく解説します。

木造一戸建てを建てるか検討している方は、ぜひ参考になさってください。

木造一戸建て(木造住宅)の法定耐用年数は、22年とされています。しかし、これはあくまで税務上の基準であり、実際の住宅の寿命とは異なります。

日本における木造一戸建ての平均的な住み替え時期は、およそ30〜40年といわれています。また、適切にメンテナンスをすれば60年以上快適に住み続けられるケースも少なくありません。

特に、外壁や屋根の定期点検・補修、シロアリ対策、湿気管理などの維持管理を適切におこなうことで、住宅の耐久性は大きく向上します。

さらに、外壁に耐久性の高い素材を取り入れるなど、工法の工夫次第で木造一戸建ての寿命を延ばすことも可能です。

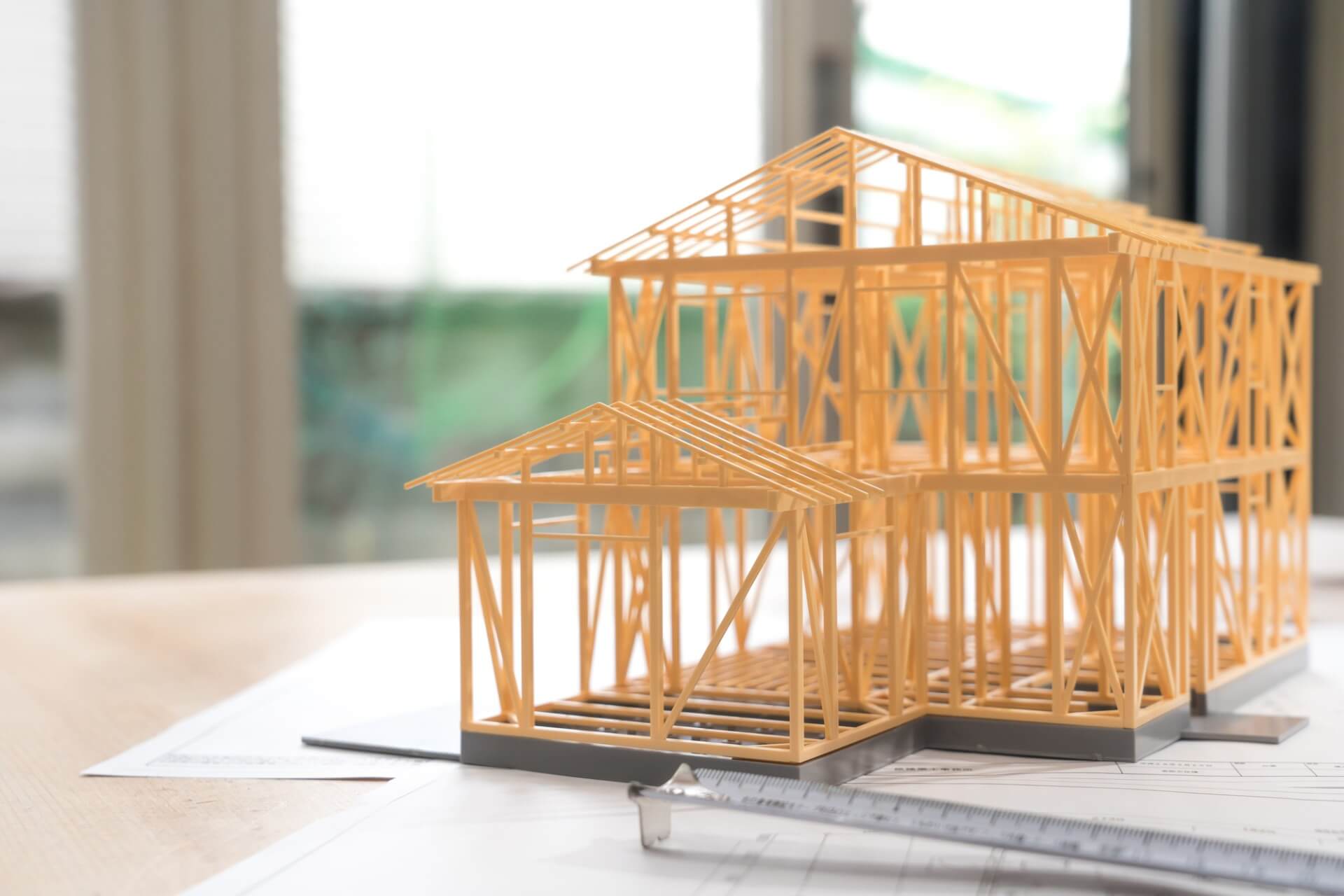

木造一戸建てには複数の工法が存在し、それぞれ構造や特徴が異なります。ここでは、代表的な2つの木造工法「木造軸組工法(在来工法)」と「木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法)」について、それぞれの特性を確認していきましょう。

木造軸組工法は、日本の木造一戸建てで古くから採用されてきた伝統的な工法です。柱と梁によって建物を支える「軸組み構造」で、設計の自由度が高い点が大きな特徴とされています。

この工法では、窓の位置やサイズを柔軟に設計でき、建築後のリフォームや間取り変更にも対応可能なので、将来のライフスタイルの変化にも柔軟に対応できます。また、敷地の形状や周辺環境に合わせたプランニングも可能で、注文住宅との相性も抜群です。

木造枠組壁工法、通称「ツーバイフォー工法」は、北米から導入された建築工法で、2インチ×4インチの規格材を用いることからその名が付けられました。軸組ではなく「壁面」で建物を支える構造となっており、耐震性や耐火性に優れています。

ツーバイフォー工法は、壁・床・天井が一体となった「六面体構造」により、外力に対して非常に強い耐性を発揮します。

ただし、構造的に間取りの変更がしにくく、自由度の面では軸組工法にやや劣る場合があります。そのため、木造一戸建てを建てるにあたって、カスタマイズ性や将来のリフォームを重視する方は注意が必要です。

木造一戸建てには、コスト・性能・柔軟性といったさまざまな面で魅力があります。ここでは、木造一戸建ての代表的なメリットを3つに分けてご紹介します。

木造一戸建ては、使用する素材の多くが比較的安価で、現場での加工も容易なことから、鉄骨やRC(鉄筋コンクリート)と比べて建築コストを抑えやすい構造です。

特に一般的な住宅においては、基礎工事や構造材、施工人件費の面でコストパフォーマンスに優れており、予算重視の方にとっては大きなメリットとなります。

ただし、外壁材を変えるなど、こだわりをもって建築された木造一戸建てでは、耐久性やデザイン性を重視する分、建築費が高くなることもあります。

目的に応じて、コストと価値のバランスを見極めることが大切です。

木造一戸建てのメリットとして、断熱性・調湿性に優れている点も挙げられます。

木材は熱を伝えにくい性質を持っており、断熱性に優れた素材です。外気温の影響を受けにくいため、夏は涼しく、冬は暖かい快適な室内環境を保ちやすくなります。

また、木は自然素材として適度な吸放湿性を備えており、室内の湿度を一定に保とうとする調湿効果も期待できます。これにより、結露やカビの発生を抑え、空気がこもらず快適に過ごせる空間を実現できます。

木造軸組工法(在来工法)の木造一戸建ては、設計の自由度が高いという特徴があります。

柱と梁で構造を支えるため、間仕切りの位置や開口部の設置に柔軟性があり、個々のライフスタイルや敷地条件に合わせた間取りを実現しやすいのが魅力です。

また、将来的に家族構成が変わった際にも、リフォームや増改築に対応しやすいため、「長く住み続けられる家」を考えるうえでも有利な構造形式だといえます。

木造一戸建てには多くのメリットがある一方で、構造上の課題や素材特有の注意点もあります。ここでは、代表的な4つのデメリットと、それぞれへの対処法について解説します。

木造一戸建ては、鉄骨造やRC(鉄筋コンクリート)造と比べて構造材が柔らかいため、耐久性や耐震性に不安を抱かれる方も少なくありません。

特に、経年による木材の劣化や、地震など外力に対する耐性については、構造的に鉄やコンクリートに劣る側面があります。

しかしながら、現在の木造一戸建ては「新耐震基準」に基づいて設計されており、地震への対応力は大きく向上しています。

加えて、外壁材にレンガなど耐久性の高い素材を採用することで、風雨や紫外線による劣化を軽減し、建物全体の寿命を延ばすというアプローチもあります。

木造一戸建てにとって大きなリスクのひとつが、シロアリによる木材の食害です。特に基礎部分や湿気の多い場所では、被害が発生しやすくなります。

このリスクを軽減するためには、薬剤による定期的な防蟻処理や、木材の含水率を抑えた乾燥材の使用などが効果的です。また、通気性を確保した設計や、基礎に防蟻材を施すことも有効でしょう。

木造一戸建ては、鉄骨造やRC構造に比べて音が伝わりやすいという特徴があります。そのため、上下階の足音や隣室の生活音が気になる場合もあります。

このような防音性の課題には、断熱材や吸音材を効果的に使用することで対策が可能です。たとえば、グラスウールやセルロースファイバーなどを壁や天井に充填することで、音の伝達を大幅に軽減できます。

木造一戸建ては、現場での加工・施工が多いため、職人(大工)の技術力や施工会社の管理体制によって、品質に差が出やすい傾向があります。特に、耐震性や断熱性といった性能面においては、施工精度がそのまま品質に直結します。

このリスクを防ぐには、信頼できる施工会社を選ぶことが最も重要です。

依頼する前に、これまでの施工実績や、現場管理の体制、使用する建材の品質、アフターサポートの内容などをしっかり確認しましょう。

木造と鉄骨、それぞれの住宅構造には異なる特徴があります。ここでは、構造体の素材や性能、費用面の違いについて整理してご紹介します。

木造一戸建ては、建材が軽量なため地盤への負担が少なく、軟弱地盤でも施工しやすいという利点があります。一方、鉄骨住宅は強度が非常に高く、柱の本数を減らして大空間をつくれます。

ただし、木造でも設計の工夫次第で開放的な空間を実現することは十分に可能なので、敷地条件やコストとのバランスを見ながら選ぶことが大切です。

木材は熱伝導率が低く、断熱性に優れている素材です。加えて、木の持つ吸放湿性により調湿効果も期待でき、四季を通じて快適な室内環境を保ちやすくなります。

一方で、鉄骨は遮音性や耐火性の点で優れており、隣家との音の干渉や火災リスクを抑える点で安心感があります。

そのため、暮らし方や立地条件に応じた選択が重要です。

木造一戸建ては、材料費や施工費が比較的安価なため、初期コストを抑えやすいのが特徴です。ただし、年数の経過とともに外壁や屋根などの定期的なメンテナンスが求められる点には注意が求められます。

一方、鉄骨住宅は初期費用が高くなる傾向がありますが、耐久性が高く劣化が少ないため、長期的な視点で見ると維持管理の手間が少なく済む場合もあります。

ここでは、木造住宅の寿命を延ばすために実践したい具体的なポイントを4つご紹介します。

少しでも長く木造一戸建てに住みたいとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

木造一戸建ては、時間の経過とともに外壁や屋根、基礎などに劣化が生じる可能性があります。これらの部分を定期的に点検し、ひび割れや腐食などの兆候が見られた場合には早めに修繕をおこなうことで、住宅全体の寿命を延ばせます。

特に、外部からの雨水や湿気の侵入を防ぐメンテナンスは、構造体の劣化防止に直結します。

木造一戸建てにとって、シロアリは最も大きな脅威のひとつです。基礎や柱などの構造材を侵食されると、建物全体の安全性が損なわれてしまいます。

そのため、定期的な薬剤処理や床下の防蟻施工をおこない、被害の予防に努めることが重要です。

近年では、土壌環境や建材に合わせた多様な防蟻対策が可能になっており、より効果的かつ持続的な保護が実現しやすくなっています。

湿気は、木造一戸建ての耐久性を低下させる大きな要因です。特に、床下や屋根裏に湿気がこもると、木材の腐朽やカビの発生につながります。

そのため、寿命を延ばし快適に住み続けるには、床下換気口や24時間換気システムの導入、断熱材の適切な施工などにより、湿度を一定に保つ工夫が求められます。

築年数の経った木造一戸建ては、現在の耐震基準を満たしていない場合があります。

特に1981年以前に建てられた住宅は「旧耐震基準」に該当する可能性が高いため、耐震診断を受けたうえで、必要に応じて耐震補強を検討するとよいでしょう。

耐力壁の追加や金物補強などを行うことで、地震に備えつつ住宅の寿命を延ばせます。

木造一戸建ての利点を活かしながら、さらに耐久性と美しさを備えた家づくりを目指す方におすすめなのが、「レンガ外壁」という選択です。

せらら工房では、日本の伝統的な木造軸組工法をベースに、外壁にレンガを積むハイブリッド構造を採用しています。これにより、地震への柔軟な対応力と、外からの劣化に強い高耐久性を両立させた住まいを実現しています。

レンガは100年以上の耐用年数を持つといわれており、定期的な塗り替えも不要なため、外壁メンテナンスの手間と費用を大きく削減できます。

構造と外装の両面から住まいの寿命を延ばし、世代を超えて住み継げる一戸建てを建てたい方には、最適な選択肢といえるでしょう。

今回は、木造一戸建てについて、構造ごとの違いや特徴、メリットとデメリット、寿命を延ばすためのポイントなどを詳しく解説しました。

木造一戸建てはコスト面や断熱性に優れながらも、耐久性やメンテナンス面に一定の配慮が求められます。しかし、適切な対策を重ねることで、安心して長く暮らせる住まいに育てていくことが可能です。

特に、外壁材や構造の選定によって、住宅の性能は大きく変わります。たとえば、木造一戸建ての外壁にレンガを採用することで、耐久性やメンテナンス性、美観を兼ね備えた住まいを実現できるでしょう。

今回の内容を参考に、永く快適に暮らせる理想の住まいを実現してください。